小都市における人口減少の加速

【内容に関するご照会先:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5473-1978)にご連絡ください】

1.人口減少に関する議論

わが国の人口が2008年にピークを付け、減少に転じてから15年余りが経つが、減少率が次第に高まる中で、人口減を巡る議論は益々活発となっている。今年7月に「住民基本台帳に基づく人口(2024年1月1日現在)」が公表された際も、日本人人口が過去最大の減少(▲86万人)となる中、「日本人人口が増加したのは東京都のみ」「外国人含む総人口でも増加は僅か3都県」等、悲観的な論調が多くみられた。

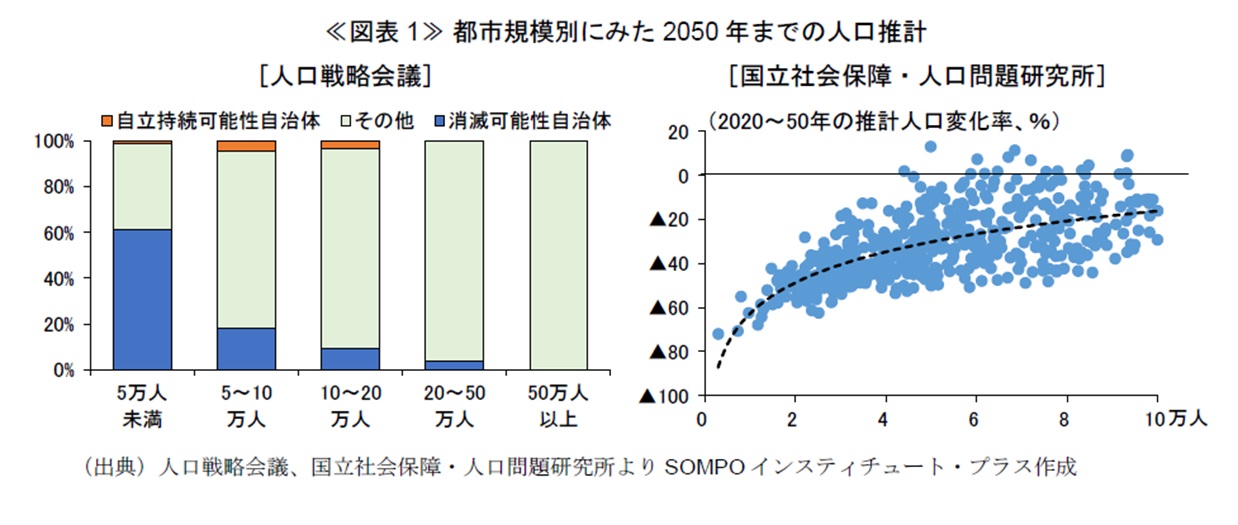

先行きの将来人口推計でも、人口減は不可避となっている。国立社会保障・人口問題研究所が、昨年12月に公表した「2050年までの地域別推計人口」では、「11県では人口が3割以上減少」「7割の自治体では生産年齢人口が5割以下に減少」といった衝撃的な数字が並ぶ。また、人口戦略会議が今年4月の「人口戦略シンポジウム」で公表した「地方自治体『持続可能性』分析レポート」でも、全体の実に4割に当たる744自治体で人口減少が深刻化し、将来的に消滅する可能性が高い「消滅可能性自治体」に該当すると試算され、「消滅」という単語のインパクトもあって大きな反響を呼んだ。

このように、わが国全体としては「人口が減少局面に入り、先行きも減少ペースの加速が想定される」状況が、ほぼ共通認識となっている。もっとも、個々の自治体ベースでは、「どのような都市において、先行きの人口減が大きい想定となっているか」といった点は、必ずしも十分な議論がなされているわけではない。

この点、2050年時点の将来推計人口を「人口規模」を軸にみると《図表1》、いずれの推計においても、人口規模が小さい都市(小都市)ほど、先行きの人口減が大きい見通しとなっている。左図では、人口5万人以下の都市では実に6割が「消滅可能性自治体」の定義に当てはまり、右図でも、例えば人口10万人の都市では先行きの減少が▲2割にとどまる一方、人口2万人の都市では人口が半減する見通しとなっている。

それでは、一体なぜ特に小都市において、先行きの人口減少率が大きい見通しとなっているのであろうか。本稿では、小都市の過去の人口変化とその背景を分析し、その「人口減の先駆者」としての経験から、足もとで人口減に入りつつある中規模都市への示唆を考える。

以下、2節では、わが国の都市における「人口規模」と「人口変化率」がどのような関係を辿ってきたかを分析する。3節では、小都市を対象に、その人口変化を「自然増減(出生・死亡)」と「社会増減(年齢別)」に分解して、中都市と比較しつつ、小都市の人口減少の要因を定量的に把握する。4節では、小都市の社会減(人口流出)について、年齢階層別に背景分析を行う。

2.都市規模別にみた人口変化

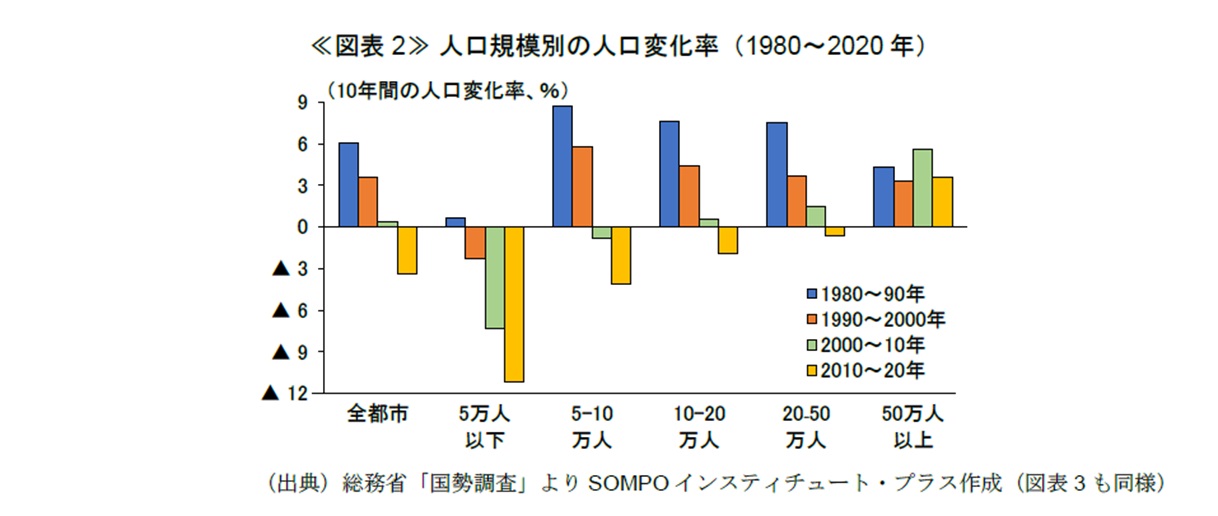

最初に、1980年以降におけるわが国の都市人口の変化を、人口規模別に比較する《図表2》。本稿では「小都市」を「人口5万人以下」の都市と定義し、その比較対象として「人口5~20万人」規模の都市を「中都市」と定義する1。冒頭で述べたように、日本全体では人口増加率が徐々に縮小し、2010年代には減少へと転じている。また、規模別では、小都市だけではなく中都市にも人口減が次第に拡がりつつある。

もっとも、図表2で目立つのは、小都市において人口減少のスピードが突出していることである。小都市は、既に1990年代に人口減に突入していたが、その後減少率が次第に加速し、2010年代には▲10%以上、すなわち年平均▲1%以上ものペースで人口が減少している。中都市の足もとの人口減少ペースは、その6~3分の1に過ぎない。

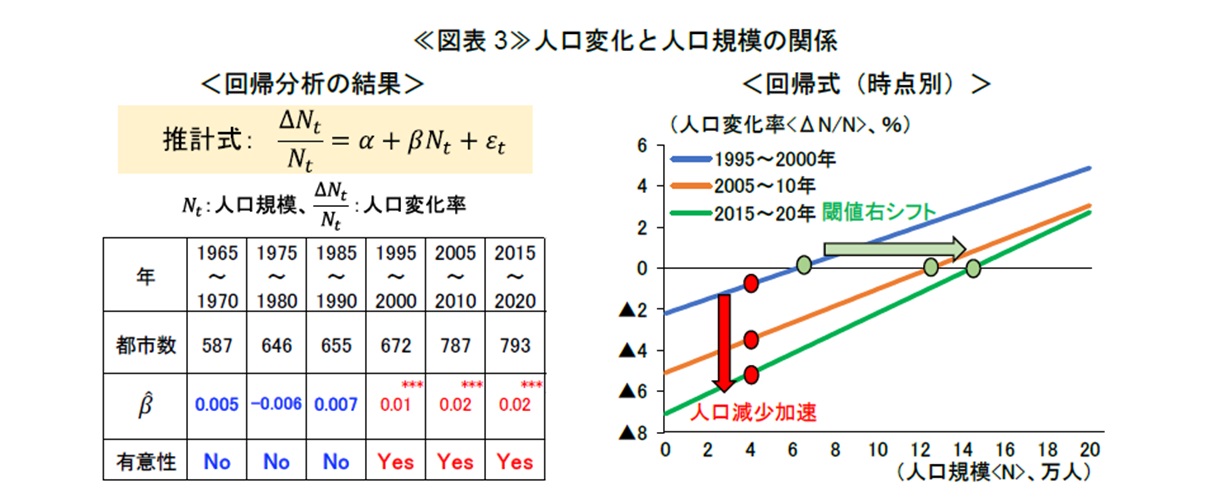

このように、わが国の都市全体で見た時に、直近の人口変化率は、期初の人口規模からも影響を受けている可能性が高い。この点を定量的に分析するために、各都市の人口変化率を被説明変数、その人口規模を説明変数に取った、簡単な回帰分析を行った《図表3》。結果をみると、人口変化率と人口規模の間には、1990年代以前はほぼ相関が無かったが、2000年代以降は正の相関が生じている。図表3の左図で言えば、傾きパラメータβが上昇しており、小都市における人口減少の加速を示している2。なお、都市経済学では「人口変化率が人口規模と無相関」であることを「Gibrat法則」と呼ぶが3、ここでの結果は、近年になってGibrat法則が崩れていることを示唆している。

このように、将来の人口推計だけでなく、2000年代以降は実際に、わが国の小都市においては中・大都市を大きく上回るペースでの人口減少が生じていたことが分かった。次の3節では、こうした小都市の人口減少を、出生や死亡、人口移動といった様々な要素に分解することで、加速的な人口減の要因を探る。

3.小都市の人口減少の要素分解

(1)自然減と社会減

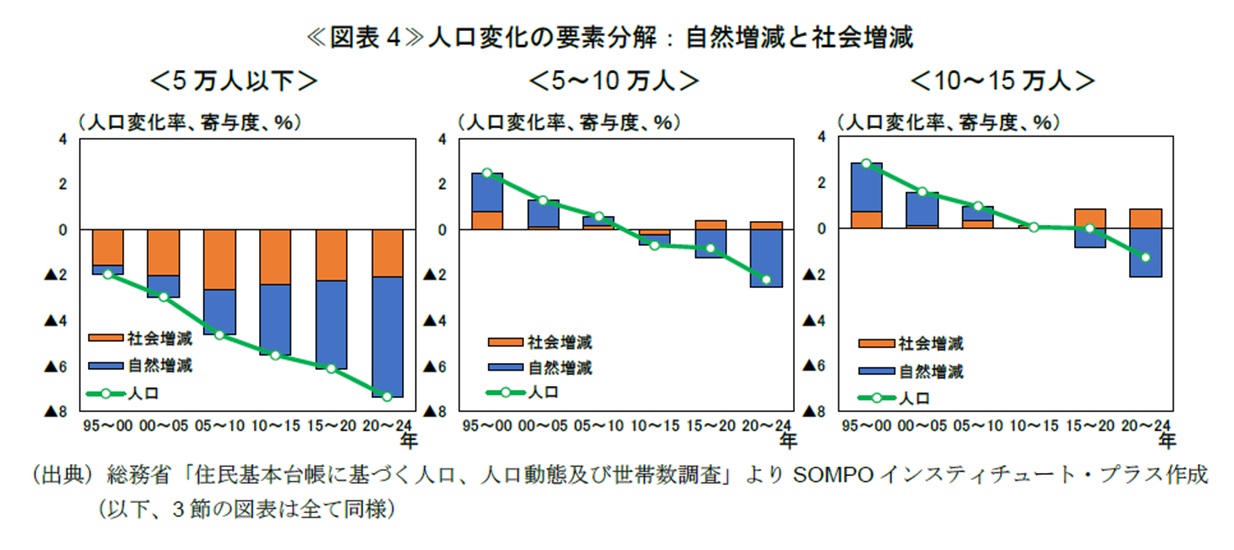

一般に人口変化は、その要因から2つに対分される。第1の「自然増減」は、出生数と死亡数の差、第2の「社会増減」は、他自治体からの人口流入と、他自治体への人口流出の差によって生じる。以下では、小都市の人口減少を要素分解し、「人口5~10万人」あるいは「10~15万人」の中都市と比較する《図表4》。

図表4の結果をみると、いずれの人口規模の都市においても、自然増減による押し下げ(自然増から自然減への転化、自然減少幅の拡大)が人口の右下がりトレンドを形成している点は共通である。その一方、中都市にはみられない小都市の特徴として、以下の2点を指摘できる。

①小都市では、中都市に比べ、自然増減によるマイナス寄与が格段に大きい。

②社会増減についても、中都市では2010年代半ば以降、再び小幅のプラスに転じているのに対し、小都市では一貫してマイナス要因となっている。

以下では、この「自然増減」と「社会増減」について、各々を構成する要素に更に分解することで、小都市の人口減少要因に関する、より詳細な把握を進める。

(2)自然増減の寄与度分解:出生と死亡

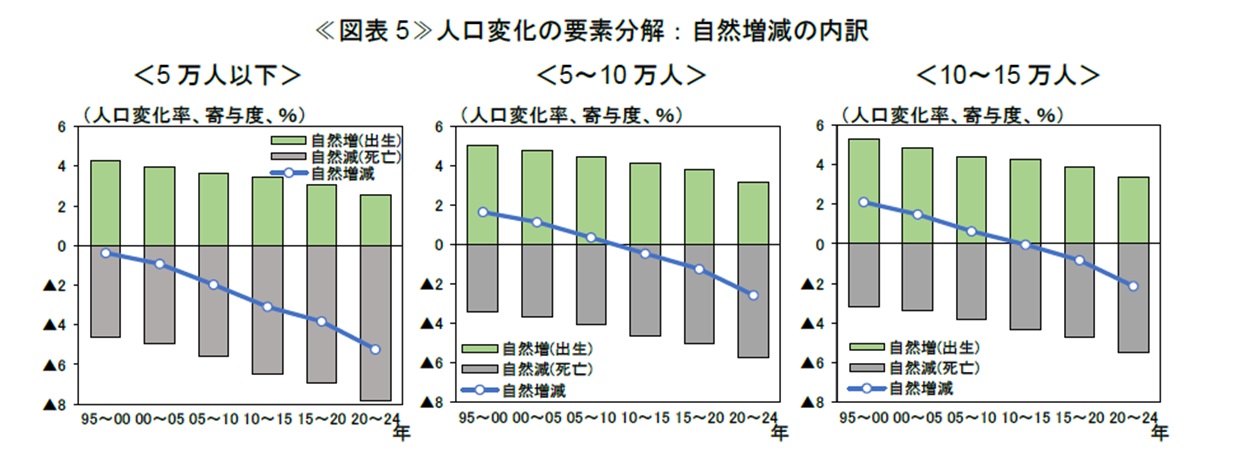

まず、自然増減について、その構成要素である、自然増(出生)と自然減(死亡)に分解する《図表5》。

図表5の結果をみると、前述の通り、自然増減の下方トレンドは都市規模に因らず共通に見られる。一方、「小都市の方が自然増減のマイナス幅が大きい」点については、以下の2点を指摘できる。

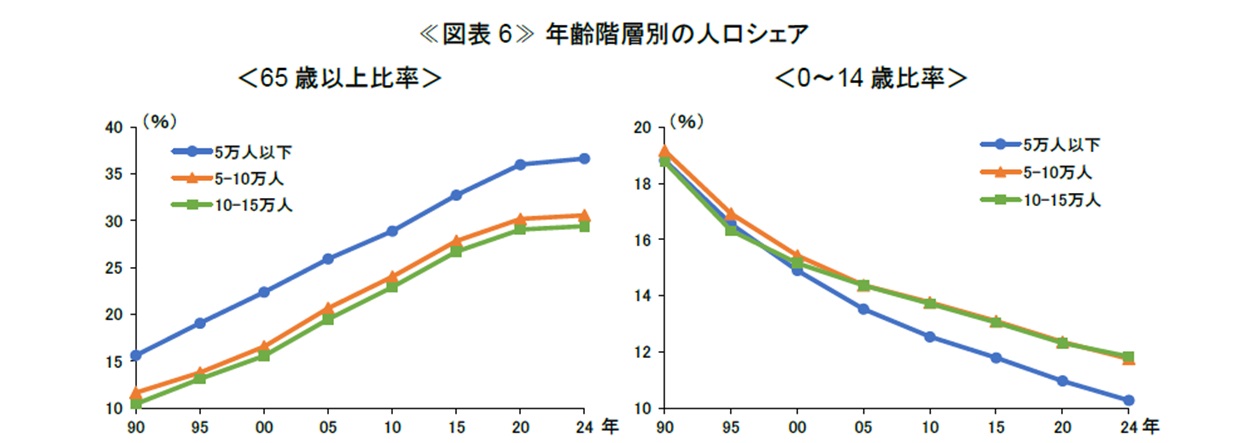

① 死亡数の増加ペース(マイナス寄与の拡大)は、小都市の方が早い。これは、小都市では中都市に先行して高齢化が進んでいたという、「期初の高齢化率」の違い《図表6左》が影響していると考えられる。

② 出生数の減少ペース(プラス寄与の縮小)も、小都市の方が早い。これについては後述するが、子育て世帯が小都市から中・大都市に流出していった結果、小都市の少子化がより速く進んだことが影響している《図表6右》とみられる。

(3)社会増減の寄与度分解:年齢別の人口移動

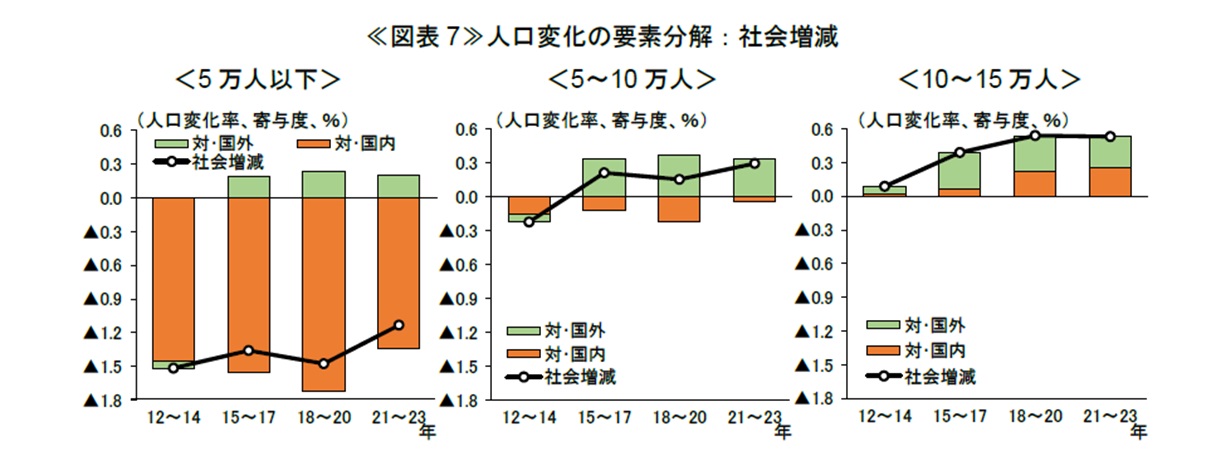

次に、社会減についても同様に寄与度分解を行う。人口統計では2010年代以降、移動データが国内/海外別や年齢別に拡充されており、これらを用いて、図表4の「小都市における社会減」を、属性別に要素分解する。まず、社会増減を「国内の他自治体との移動」と「国外との移動」に分解する《図表7》。前者は都市をまたぐ国内移動、後者の多くは外国人労働者や海外からの留学生の純流入を示していると考えられる。

図表7からは、「対国外」(海外からの純流入)は、多少の程度差はあれ、いずれの都市規模でもプラスとなっており、小都市と中都市の大きな違いは「対国内」(都市間移動)のマイナス寄与の大きさであることがわかる。

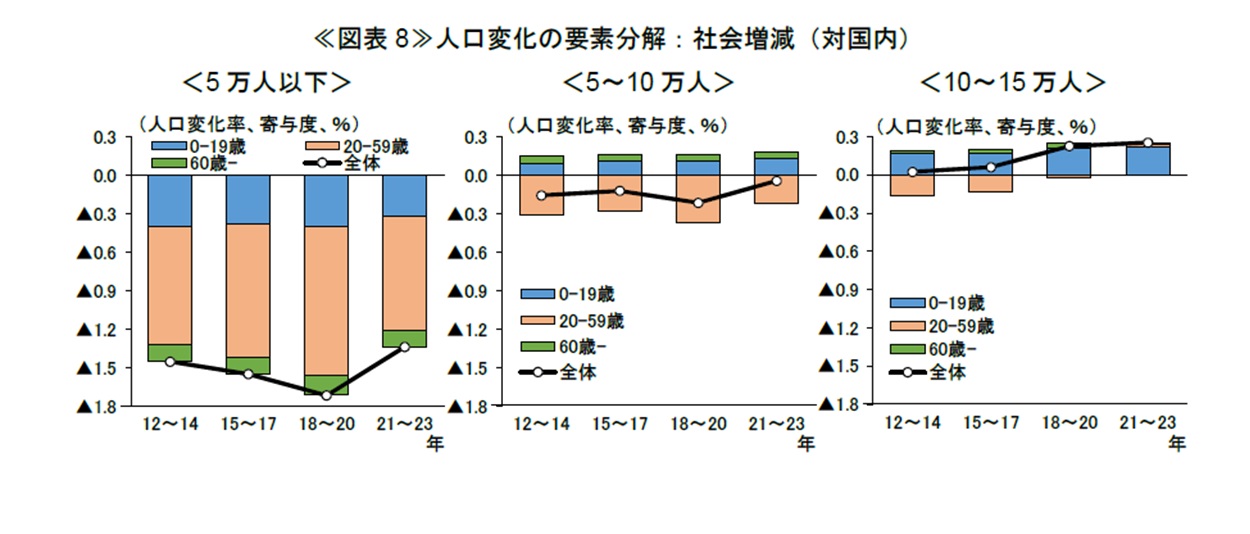

次に、「対国内」を、年少層(0~19歳)、勤労層(20~59歳)、高年層(60才以上)と、さらに年代別に寄与度分解する《図表8》。グラフから、中都市における「対国内」の増加(=他都市からの流入)は、主に年少層が牽引していることが分かる。具体的には、「10~15万人」都市では同層が全体の増加にはっきりと寄与しているほか、「5~10万人」都市でも、勤労層の流出を年少層(と高齢層)の流入が減殺している。

これに対し、小都市では、年少層、勤労層、高年層の全てが減少しており、中でも勤労層のマイナス寄与が大きいことが大きな特徴である。

以上の3節の分析をまとめると、小都市では、①既往の高齢化に伴う自然減(死亡増)と②年少層・勤労層・高齢層を問わず生じている社会減、③勤労層等の流出から派生した自然減(出生減)が、中都市と比べた際の人口減少加速の要因であることが分かった。高齢化に伴う自然減のトレンドは、いまや都市規模を問わず見られており、この観点からの人口減少は、今後中都市においても加速していくであろう。一方、社会減やそれに伴う自然減(出生減)については、様々な背景が考えられるため、4節ではその点を考察する。

4.小都市の人口減少(社会減=他都市への人口流出)の背景

3節では、中都市と比べた小都市特有の状況として、「社会減(人口流出)が全ての年齢階層で生じている」ことを示した。4節では、こうした人口流出の背景を年代別に考察する。以下、《図表8》の寄与度に基づき、「勤労層」「年少層」「高齢層」の順で分析を進める。

(1)勤労層:企業の撤退と就業機会の減少

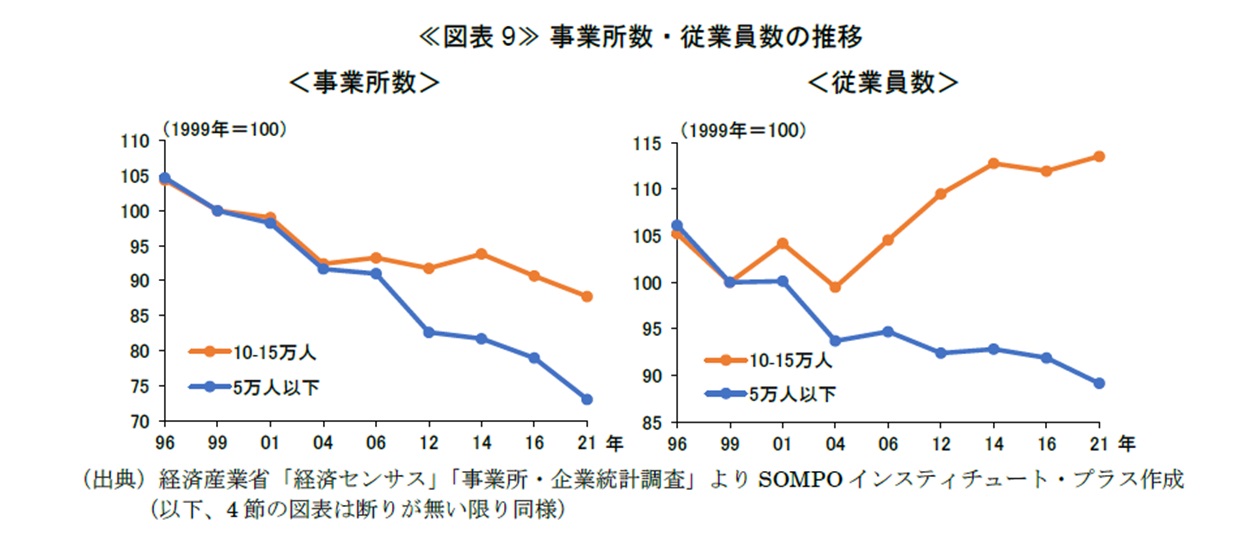

まず、勤労層(20~50代)を考える上では、その「就業機会」がどの程度確保されているかが、居住地の決定に際しての重要な要素と考えられる。そこで、都市規模別の事業所数や従業員数の推移をみると《図表9》、事業所数はいずれの規模でも減少傾向にあるものの、小都市で減少幅が一段と大きい。また、従業員数では「中都市では増加、小都市では減少」と、より明確な違いがみられる。

事業所数の減少については、企業の拠点網再編等も背景にあると考えられるが、それ自体も間接的には小都市の人口流出の要因となり得る。また、従業員数で生じているコントラストは、勤労層にとってより直接的な就業機会の面からも、小都市が不利な立ち位置となり、人口流出の強い誘因であった可能性が高い4。

こうした従業員数の変化を業種別にみると《図表10》、小都市と中都市の差が一番顕著に表れているのは非製造業であるが、製造業でも小都市の方が減少率が大きくなっている。

また、小都市における主要な業種(従業員数が多い、製造業・小売業・宿泊飲食業)の動きを時系列でみると、いずれも従業者数は減少しているものの、製造業が先に減少し、非製造業がその後を追う形で減少している。こうした事象を引き起こした背景は様々に考えられるが、1つの仮説としては、地域の「核」であった製造業の拠点閉鎖(工場撤退)が生じたことが、人口の社会減を通じて小売業やサービス業の業況悪化、店舗閉鎖などに繋がり、それがまた人口減少を加速させた可能性が考えられる。

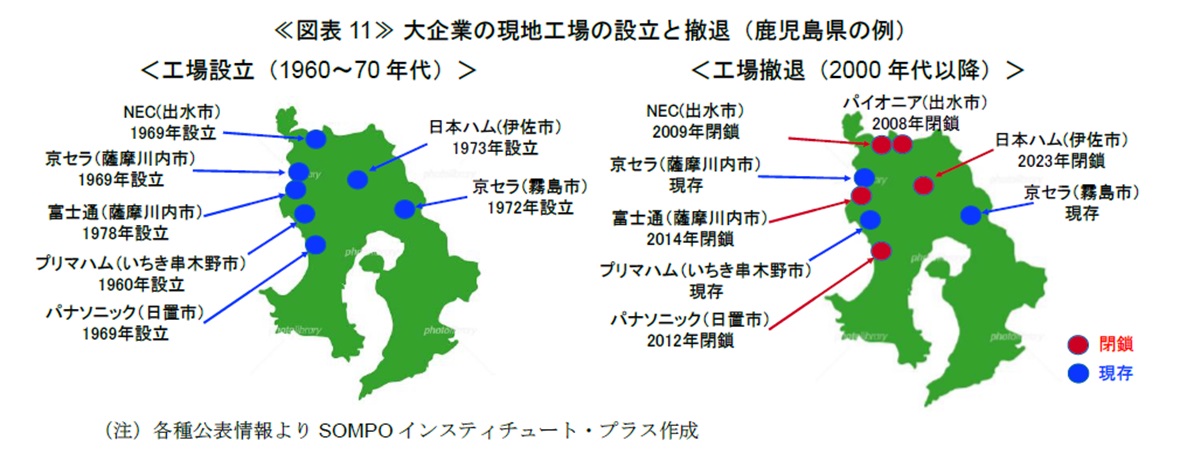

この点、わが国の過去の産業政策の歴史を振り返ると、1960~70年代には、大都市圏の人口集中に伴う混雑や環境悪化が社会問題となる中、製造業の工場を地方に誘致することで、地域の産業振興を通じた格差是正を図る政策が行われた。その下で、様々な中小都市に工場が設立され、それを核に関連企業などが集まった「企業城下町」が形成され、相対的に安価な労働力を用いて生産が行われてきた。

しかし、1980年代以降、円高やグローバル化を背景に、より安価な労働力を求めて海外への工場移転が進み、また1990年代のバブル崩壊や2000年代のリーマン・ショックを経て、拠点合理化の動きが加速し、これらが国内地方工場の閉鎖に繋がった。こうした点を示す事例の1つとして、鹿児島県のケースをみてみると、1960~70年代に設立された大企業の現地工場のうち、複数の先が2000年代以降に閉鎖され、かつそれらは人口10万人以下の都市に集中している《図表11》。

こうした、地域における産業の「核」の喪失に伴い、地場の下請企業のみならず、小売業・宿泊飲食業等の衰退にも繋がったと考えられるが、4節のデータは、こうした一連の流れが、就業機会の減少を通じて、小都市の人口減少の一因となっていたことを示唆している。

(2)年少層:学校・学習塾の減少と大学の少なさ

次に、年少層(0~19才)の社会減(人口流出)を分析する。この年齢層における重要な要素は「教育」と考えられるため、以下、小都市における教育インフラの変化を確認する《図表12》。

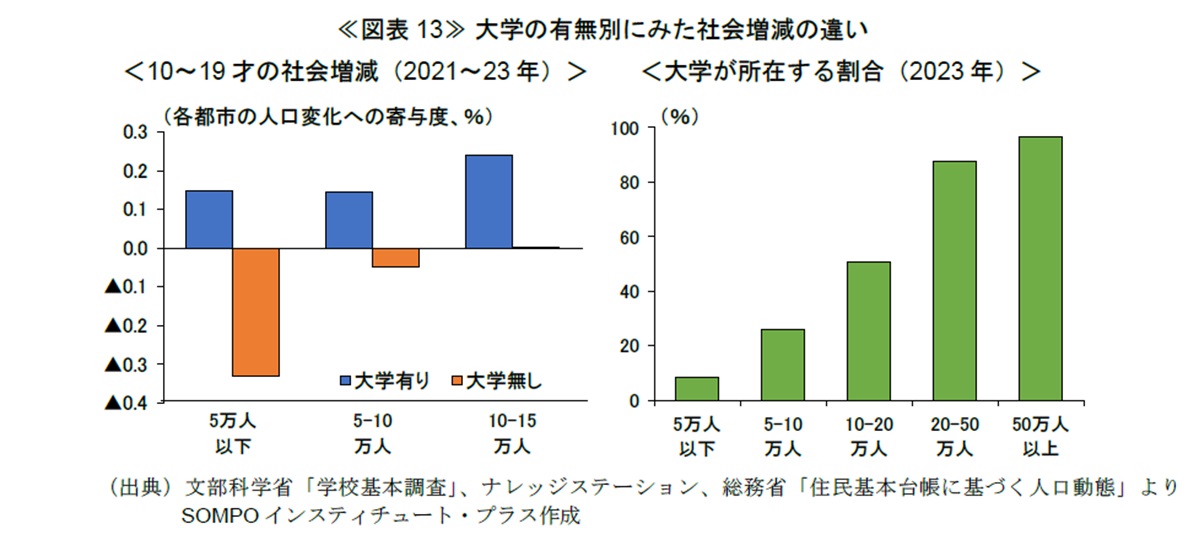

図表を見ると、中都市では小学校数は微減に留まり、教育・学習支援業の事業所数(学習塾の代理変数と仮定)も横ばいとなっているが、小都市ではいずれも▲25%程度の大幅減となっている。小学校の数は、人口動態を反映した結果として、事後的かつ(ある程度)機械的に決まって来る面があると考えられるが、一方で民間の学習塾などは、人口減が想定される都市では、減少の継続を見越して再編や閉鎖を進めている可能性も考えられる。また、年少層の人口移動のもう1つの要素には、大学進学が考えられる。大学は国内外問わず若年層を引き寄せる場所であり、社会増の一因となり得る。10~19才の社会増減を「大学の有無」別にみると、小都市でも、大学が所在する都市では社会増(人口流入)となっている《図表13》。もっとも小都市では、大学が所在する自治体の割合が相対的に低い。このことも、小都市の大幅な社会減(流出超)に関係していると考えられる。

以上のように、年少人口が減少局面に入る初期の段階での良質な教育機会の減少、あるいはその将来不安が、ファミリー層の流出に繋がり、年少人口の減少が一段と進んだとの仮説が考えられる。

(3)高齢層:病院数の減少

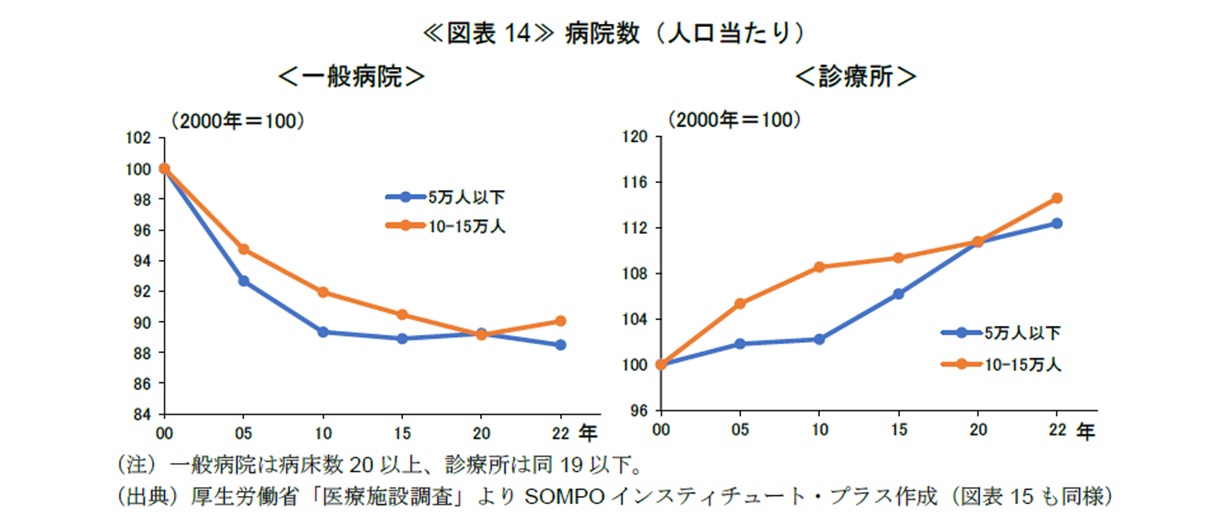

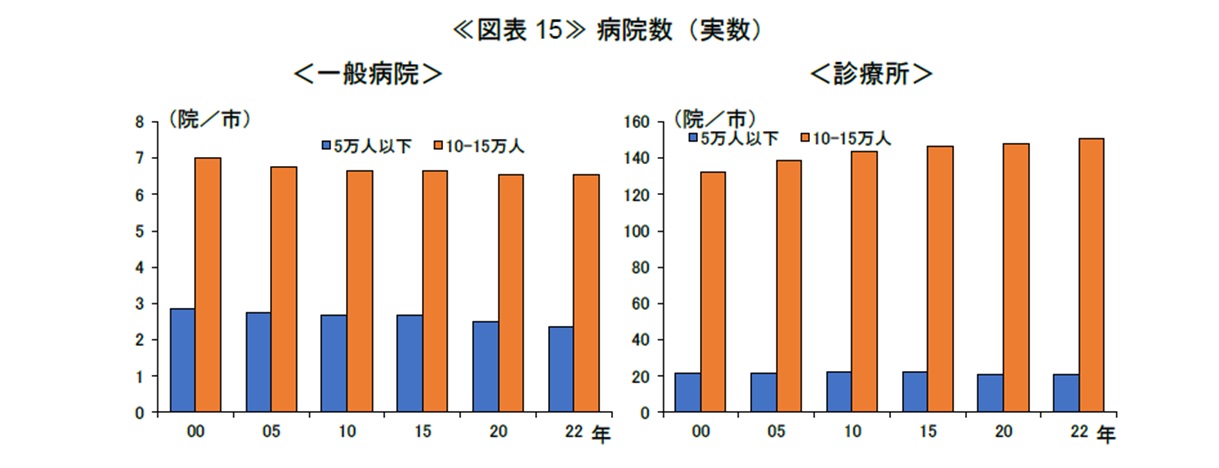

最後に、高齢層の社会減(人口流出)の背景を考える。高齢層は元々、若年層に比べて都市をまたぐ移動性向が低いため、社会増減への寄与度自体は小さい5。もっとも3節の分析(前掲図表8)をみると、高齢者は「小都市では流出超、それ以外の都市では流入超」と、方向感には明確な違いが生じている。ここで、高齢者の居住地移動においては、医療インフラが1つの要因となり得ると考えられ、都市規模別に病院数の比較を行う《図表14、15》。

図表14をみると、人口当たりの病院数は規模別にみた変化の違いがほぼないため、小都市の方が不利であるようには一見みえない。もっとも、図表15で病院の絶対数に着目すると、小都市と中都市では、一般病院では3倍、診療所では7倍と非常に大きな格差が生じている。ひとえに「医療ニーズ」といっても、高齢者の場合その需要は様々であり、自身の病気に適合する診療科があるかないかの違いは大きい。そう考えると、小都市(病院数:平均2)より中都市(病院数:平均6)の方が、個別の医療ニーズを満たす診療科が存在する可能性は高い。また、閉院等によって身近に適当な病院が無くなることで、物理的な距離が拡大することは、日々の通院の大きな負担となり得る。こうした病院インフラを巡る環境変化が、高齢者が小都市から中都市へ移動する要因となることも考えられるだろう。

5.終わりに:過去の小都市の人口減少加速が現在の中都市に与える示唆

本稿では、近年大きな関心を呼んでいる「わが国の人口減少」について、減少が著しい小都市に焦点を当て、①自然減(高齢化)と社会減(人口流出)の双方が減少に寄与していること、②社会減は、教育インフラ(年少層)、就業機会(勤労層)、医療インフラ(高齢層)の不足が、背景に考えられることを示した。

足もと、人口減が小都市から中都市にも拡がりつつある中で、本稿における小都市の分析が、中都市に対して持つ示唆は何であろうか。まず「自然増減」は、出生数の減少と死亡数の増加は、程度の差はあれど中都市でも生じており、今後は「先駆者」である小都市の後を追い、中都市でも減少が拡大する可能性が高い。

一方「社会増減」は、年少層や高齢層を中心に、小都市と中都市では変化の方向性に違いがみられており、直ちに中都市が小都市と同様の状況に陥る可能性は低いかもしれない。もっとも、中都市でも「社会増」が「自然減」を相殺し切れず、既に人口減少局面に入った状況を踏まえると、継続的な人口減を見越した民間企業等が拠点の整理や撤退に動き、それに伴う厚生の減少が、社会減を引き起こす可能性には留意する必要があろう。

そうした点を防ぐためには、「人口減がまだ緩やかなものに留まっている」時点で、公的施策も含めて企業・事業所の拠点維持や新たな誘致に努める、あるいは、人口減がさらなる人口減少の加速を生み出す「変曲点」を見極める、といった対応が有益かもしれない。人口減が始まった後に減少ペースが加速した小都市の「前例」を踏まえると、The sooner, the better(早ければ早いほど良い)は楽観的かもしれないが、Better late than never(遅くてもやらないよりは良い)、すなわち今行動することが、数十年先に「想定された未来よりは悪くない形」の維持に繋がる、とは言えるのではないか。

最後に、マクロの観点から述べると、人口変化のうち、社会増減は(個々の都市では増減はあれど、また海外からの流入を除けば)一国全体としては「ゼロサム」となる。一方で自然減は、人口規模を問わず下押しが強まっており、今後も高齢者の死亡の増加が想定される中では、「出生率の改善」という根本的な課題に取り組むことも不可避であろう。

- 人口20万人以上の都市は、「中核市」や「施行時特例市」として、政令市の持つ権限の一部を移譲されるなど、都市としての位置付けが大きく異なることから、本稿では「人口20万人以下」の都市を分析対象としている。

- 同時に、X切片の右シフトは、人口減少の「閾値」が、足もとで中都市へと拡大していることを示唆している(図表3右)。

- Ioannides and Overman(2003)は、1900~1990年の米国の都市データを用いて、Gibrat法則が成立することを示した。

- 従業員数の減少は勤労層の人口が流出した結果とも言えるが、因果関係としては就業機会の減少が先にあると考えて良いのではないか。

- 国勢調査によると、「5年前と居住地が変わった人」の割合は、20~30代は5割程度だが、60代以上は1割程度に止まる。

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。