恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な医療的ケア児が増加している。医療的ケア児の状態像や必要とする支援は子どもにより多種多様である。在宅で医療的ケア児をケアする家族の精神的・身体的な負担は非常に大きい一方、子どものために精力的に活動する一面も見られる。地域住民には医療的ケア児とその家族を「共に生きる」存在として、理解を深めることが求められる。

1.はじめにー増加する医療的ケア児

ケアラー支援に関して、これまで「多様化するケアラー像 1」「ヤングケアラー2 」「ビジネスケアラー3 」をテーマにしたレポートを発行してきた。本レポートでは「医療的ケア児」とそのケアを行う家族の支援に着目し、上下編に分けて取り上げる。

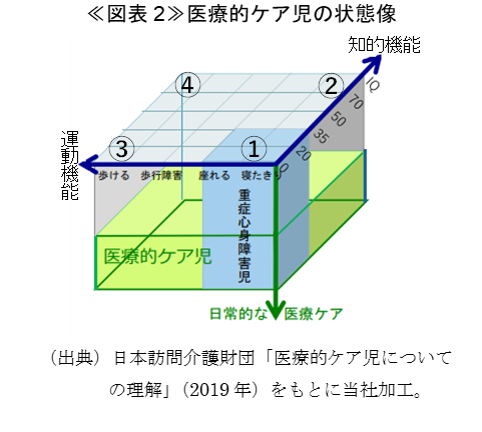

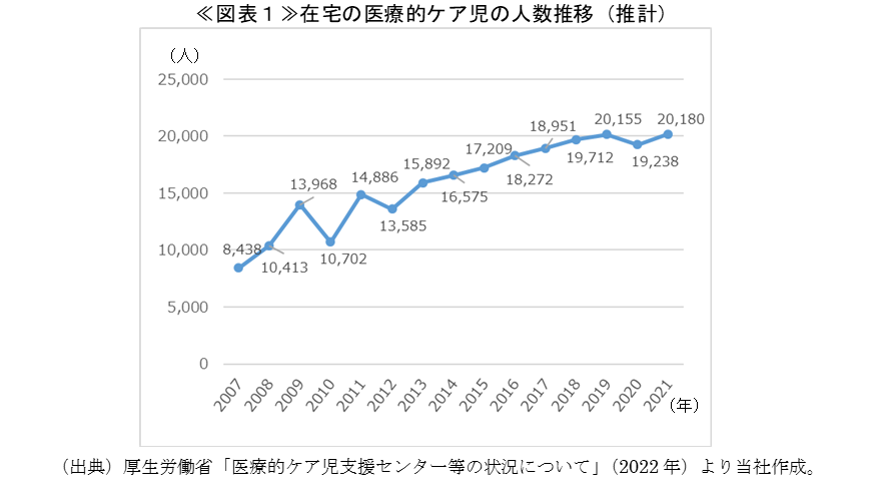

医療的ケア児とは、日常生活を営むために恒常的に医療的ケア4を受けることが不可欠である児童をいい、2021年時点で全国に約2万人存在すると推計されている5。少子化の進展により子どもの総数が減少する中、その数は増加傾向にある≪図表1≫。

医療的ケア児の増加の背景には、医療技術の進歩が挙げられる。日本における新生児死亡率は0.8人(出生千対)6と世界トップレベルの救命率を誇り多くの命が助かるようになった一方、命は取りとめたものの様々な障害が残る子どもが増えている。

2.医療的ケア児の特徴

(1)医療的ケア児の多様な状態像

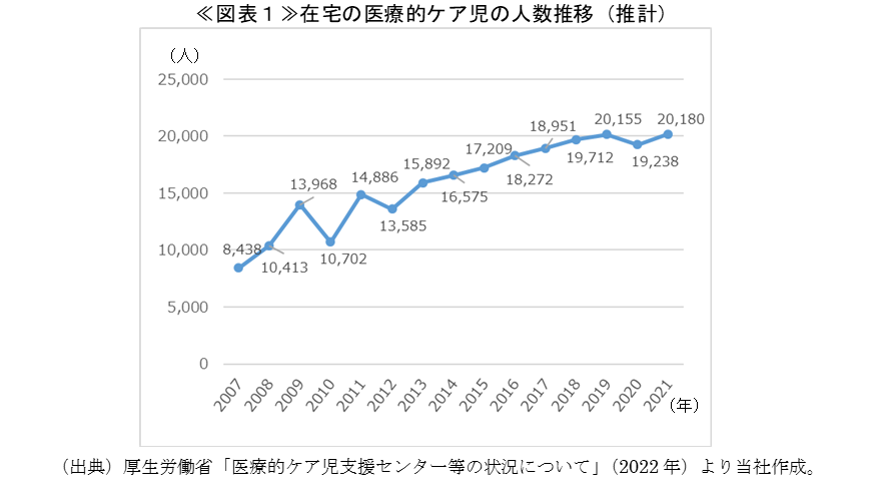

運動障害(肢体不自由)や知的障害の有無は問わず、日常的に医療的ケアを必要とする子どもは医療的ケア児に該当する。

≪図表2≫で示すように、運動機能および知的機能の程度に応じて、医療的ケア児の状態像はそれぞれ異なる。重度の運動障害と知的障害を併せ持つ重症心身障害児に該当する子ども(①)もいれば、動くことは殆どできないが知的障害はない子ども(②)、運動障害はないが知的障害は重度な子ども(③)、運動障害も知的障害もないが気管切開部の管理など医療的ケアは必要な子ども(④)等、状態像は多様である。

必要とする支援もそれぞれ異なり、例えば③は周囲からの指示が伝わりにくく行動抑制が困難な子どもが多く、人工呼吸器の管を抜いてしまったりすることもあるため、行動見守りや事故防止の支援が欠かせない。知的障害がない②や④の子どもに対しては医療的ケアがあっても年齢にふさわしい集団生活の場や学習の場が求められる。重症心身障害児に該当する①の子どもについては、よりきめ細やかな発達支援やリハビリ等の支援を必要とする。

なお、医療的ケア児の6~7割に重症心身障害があると言われており7、例えば千葉県の実態調査では、医療的ケア児533人のうち重症心身障害児にも該当する割合は64.3%(343人)であった≪図表3≫。

一方、障害の程度とは別に、疾患や病態、医療的ケアの内容・頻度もまた子どもにより様々である。全国の医療的ケア児を対象とした実態調査によると、必要な医療的ケアの内訳(複数回答)は「経管栄養(経鼻・胃ろう・腸ろう)」が74.4%と最も多く、「吸引(気管内、口腔・鼻腔内)」(69.0%)、「気管内挿管、気管切開」(41.8%)、「ネブライザー8」(40.1%)、「酸素吸入(37.5%)」と続く9。

成長とともに治癒の見込みがあり医療的ケアが不要になることが期待できる子どももいれば、進行性の疾患で根本的な治療はできず症状を和らげることが主な目的となる子ども、先天性の疾患で長く生きられることは望めないがケアを行うことで延命できる子どもなど、「医療的ケア児」という1つのカテゴリーの中にも子どもの数だけの多様な状態像が存在する。

(2)在宅医療への移行推進

医療的ケア児の多くは出生後NICU(新生児集中治療室)に入院する。かつてNICUはこのような子どもたちが長期間に渡り入院していることから常に満床状態であった。2008年、頭蓋内出血を起こして搬送された妊婦がNICUの満床を理由に複数の病院から受入れを断られ、たらい回しとなった結果死亡するという痛ましい事件が発生したことが契機となり、この満床問題が広く知られ問題視されることとなった10。その結果、長期入院児をNICUから転出・退院させる動きが促進され、在宅医療への移行支援が進められた11。

人工呼吸器や胃ろうが必要な子どもであっても、状態が安定していて自宅で適切なケアが受けられれば在宅で暮らすことは可能である。在宅療養には、家族と過ごす時間が増え、より年齢や疾患にあった療養・発達支援の環境を得られやすいというメリットがある。

3.医療的ケア児の家族の実態

(1)浮かび上がる家族の負担

前述のメリットの反面、自宅で暮らす医療的ケア児の家族にとっては、医療職が行うようなケアを日常的に担う12ことによる精神的・身体的な負担が生じる。さらに治療のみならず、成長・発達・教育といった観点からの子どものケアも必要となる。また、介護保険が適用される高齢者の在宅療養と異なり、医療的ケア児にはケアマネジャーが存在しない。福祉分野で同様の機能を果たす専門職として相談支援専門員がいるものの、医療機関や教育機関とのやり取りは家族がそれぞれと個別に実施する必要がある13。

医療的ケア児の主な介助者の94.0%は母親であり、「自分以外にケアを依頼できる人」については4割近く、「家事等を依頼できる人」については約半数が「いない」と回答している14。医療的ケア児の母親の就労率は一般女性より低いことも指摘されており15、これらのことから「父親は外で働き、母親は家で子どものケアや家事を担う」という基本的な家族像が浮かんでくる。

子どものケアに関しては「医療的ケア児から5分以上目が離せるか」という質問に対して約4割が「できない」と回答しており16、常時気が抜けない家族の様子が伝わってくる。緊急事態を除き、訪問看護支援の時間帯は日中に限られることが多く、早朝・夜間帯に支援を受けることは困難である。子どもによっては夜間も吸引や体位変換が頻回に必要であったり、睡眠障害やてんかんなどが生じたりするため、家族は断眠を余儀なくされる。約7割の家族が「慢性的な睡眠不足である」に「当てはまる」「まあ当てはまる」と回答している17。

家族が日々の生活で行いたいことは「家族一緒に外出や旅行する」(96.8%)、「自分のための時間を持つ」(96.7%)、「家中の掃除をする」(95.1%)、「健康診断にいく」(94.8%)、「趣味を楽しむ」(94.4%)の順に高く18、一見当たり前のことが医療的ケア児の家族の切実な願いであることが分かる。

(2)医療的ケア児の家族へのインタビュー

2023年11月、医療的ケア児の母親A氏にインタビューを実施した。A氏の長男Bくん(15歳)は2歳の時に発症した疾病により、胃ろうや吸引などの医療的ケアが必要となり、A氏は仕事を辞めざるを得なくなった。吸引は夜間も約1~2時間おきに行うため、A氏は十分に睡眠をとった記憶がないと言う。Bくんがショートステイを利用していて不在の日も、断眠に身体が慣れているせいかぐっすりとは寝られない。

Bくんはインタビュー時点で、特別支援学校の中学部に通っている。かつてはスクールバスで通学をしていたが、バスの中で呼吸困難を起こし救急搬送されるという経緯があり、その後A氏は自家用車で送迎するように切り替えた。看護師が同乗していないスクールバスに乗せることは難しいとA氏は話す。

これらの状況からは、家族が抱える負担の大きさが伺える。しかしその一方で、A氏夫妻はBくんと同じ疾病を持つ患者の家族会を立ち上げ、年に一度、全国に住む患者を集めた家族会を開催している。集合する場所は関東や関西などその年により異なり、一家で遠出をする機会になるという。「周りの(医療的ケア児の)親たちも活動的な人が多く、自分たちで(医療的ケア児が入居できる)グループホームを立ち上げようなんて話しもしている。」と語るA氏からは、子どものために精力的に活動する家族の様子が伝わってきた。

4.共に生きる社会実現のために

2021年、医療的ケア児支援法19が成立・施行され、第三条には基本理念として「医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない」と定められた。これは国が掲げる地域共生社会の考えとも共通する。

医療的ケア児の存在については、まだ広く一般に知られていないのが実情である。A氏へのインタビューにおいて、地域の住民に望むことを問うと、「まずこのような子たちが地域で生活しているということを知ってほしい」との答えがあった。子どもと出かける際には大型の車いすを用い、医療的ケアのための器具も携行する必要があるため大荷物となる。それでも地域に子の存在を知ってほしいということもあり、日常の買い物等にも連れて行くようにしているという。

地域で暮らす人々は、医療的ケア児とその家族を特別な手助けするべき存在としてではなく、「共に生きる」存在として受け入れる必要がある。例えば医療的ケア児が使用する車いすは、一見するとベビーカーと区別が付かないものもあるが折りたたむことができない。国土交通省も啓発用のポスターを作成している≪図表4≫が、車いすに子どもを乗せて乗車した電車やバスの車内で、折りたたむよう周囲から言われる等の事例が発生している。医療的ケア児に関する周知・理解が広がれば、そのようなことで医療的ケア児の家族が好ましくない思いをすることが防げるだろう。

5.小括

ここまで、医療的ケア児の特徴やその家族の実態像、そして地域で共に生きるために必要なことを見てきた。医療的ケア児の存在が広く知られ、本人やその家族への理解が進むことを期待したい。

次稿では医療的ケア児支援法の施行により進みつつある自治体の支援体制と残された課題・展望について見ていく。